1.原因・病態について

- 病態: 歯を吸収する細胞である破歯細胞によって、歯の硬組織が徐々に失われる病気で、以前は猫の虫歯と考えられていましたが、虫歯とは異なる病態です。

- 原因: 完全には解明されていません。

- 有病率: 非常に一般的な病気で、報告によると3〜7割とされており、多くの猫で発症しています。

- 発症: 4〜6歳での発症が多いですが、2歳程度の若齢猫で見られることもあります。性別、避妊去勢の有無、歯肉炎の存在は発症リスクに関連しないと報告されています。

- 好発部位: 下顎第3前臼歯での発生が最も多く、次いで上顎の臼歯や犬歯でも多く見られます。

2.猫の吸収病巣の症状

吸収病巣は痛みや違和感を伴う可能性が高く、以下のような症状が見られることがあります。

- 口を痛がる、口周りを気にする

- 食欲の低下、かたいフードを避ける

- よだれが出る、出血がみられる

- 歯ぎしりをする

- 毛づくろいの回数が減る

3.吸収病巣を診断するために必要な検査について

診断には全身麻酔下での検査が必要です。

- 口腔内検査: 歯冠部分の凹凸や欠損を確認します。

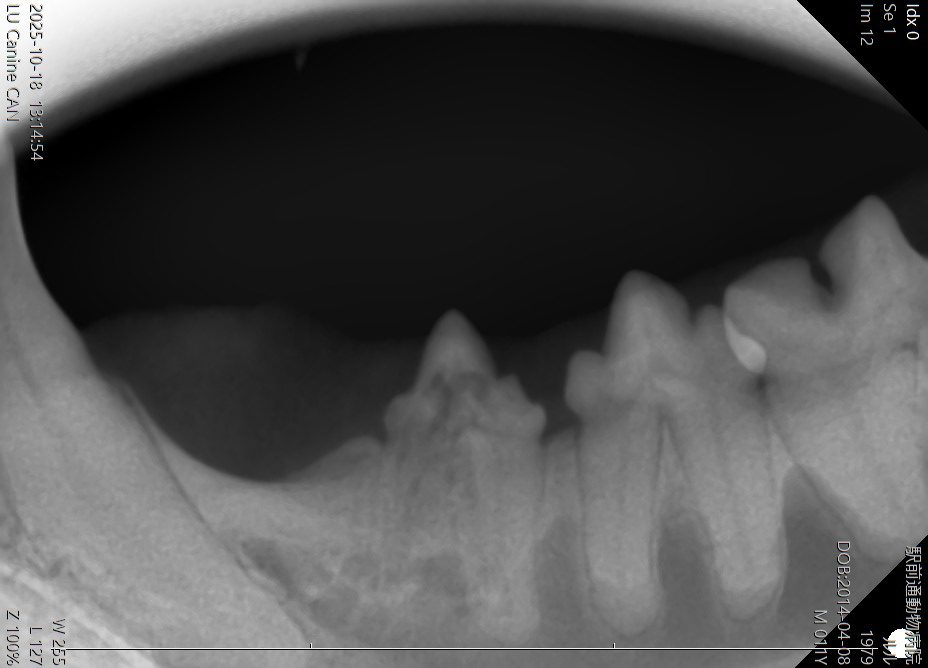

- 歯科用レントゲン検査:破歯性吸収病巣の正確な診断には、歯科用X線撮影が必要です。

症例:右側の歯は正常な歯で、左側の歯は吸収病巣で歯根部が解け、歯槽骨に置換されています。

4.治療

全身麻酔下で痛みや不快感を取り除きます。

1. 抜歯:最も一般的な治療法。痛みの原因が除去され、多くで速やかに食欲や活動性が改善します。

吸収病巣が進行して歯髄が露出、歯冠が崩壊、感染が疑われる場合に適応。

2. 歯冠切除:歯冠を歯肉縁下まで除去し、歯根は残したまま歯肉で被覆する方法。

歯根が歯槽骨に置換され抜歯が困難な場合。また歯根部に感染がない場合に適応。

吸収病巣の予後について

- 吸収病巣と診断された歯は、抜歯することで予後は良好です。

5.治療費用について

全身麻酔でな抜歯を行う場合5〜6万円。

※重度の吸収病巣の場合は抜歯に時間もかかるため追加の料金がかかります。

まとめ

- 吸収病巣は猫に多く見られる歯の病気で、進行すると強い痛みを伴います。

- 診断には麻酔科での歯科用レントゲンが重要で抜歯や歯冠切除により治療。

- 食欲不振、口を気にするなどの症状があれば、歯科検診を受けましょう。